童能靈深感連城深山僻壤,交通閉塞,信息不通,見聞不廣,在學(xué)術(shù)研討進(jìn)展和成果方面,與中原一帶相比,相形見絀。他先到金陵(今南京)考察前朝遺跡,后到福州的鰲峰書院就讀。雍正九年(1731年),時(shí)任福建巡撫趙國(guó)麟(山東泰安人)在鰲峰書院講學(xué),與童能靈相見恨晚,他將童能靈列于學(xué)生的首座,相與議論,轟動(dòng)一時(shí)。同在書院修習(xí)的學(xué)子有與童能靈年紀(jì)相仿的,都以晚輩自居。其中,漳州曾為謙、建寧李鐘芳、清流伍文運(yùn)等同輩人甚至還拜其為師。

為求朱子遺書,童能靈還帶著弟弟童能良、嗣子童祖創(chuàng)、孫童崐宗、童侖宗、童嶠宗一同到閩北訪武夷精舍(又稱紫陽(yáng)書院、武夷書院、朱文公祠),研習(xí)朱子理學(xué)長(zhǎng)達(dá)三年。期間,童能靈細(xì)致地研究了南宋時(shí)期朱熹、黃榦等撰寫的《儀禮經(jīng)傳通解》及河洛易、樂律等,把握家禮、鄉(xiāng)禮、學(xué)禮、邦國(guó)禮、士冠禮、祭禮等各種禮儀規(guī)范,探索河圖洛書易經(jīng)和樂律的精粹。童能靈還深入研究元代許衡的《魯齋集》和《授時(shí)歷》。此次研學(xué)經(jīng)歷,被他記載于《謁朱子精舍》詩(shī)二首中。《謁朱子精舍·其一》記載了他研學(xué)時(shí)的心情:“寒泉北面摳衣肅,庭草春風(fēng)拜手芬;幸讀遺文今就緒,長(zhǎng)歌招隱出巖云。”而《謁朱子精舍·其二》寫道:“孝友由來聲利外,圣賢全與水云惺;寒棲館內(nèi)饒余地,大隱屏前且?guī)Ы?jīng)。”大贊武夷精舍的寒棲館藏著豐富理學(xué)文化,保存著珍貴的朱子理學(xué)經(jīng)書。

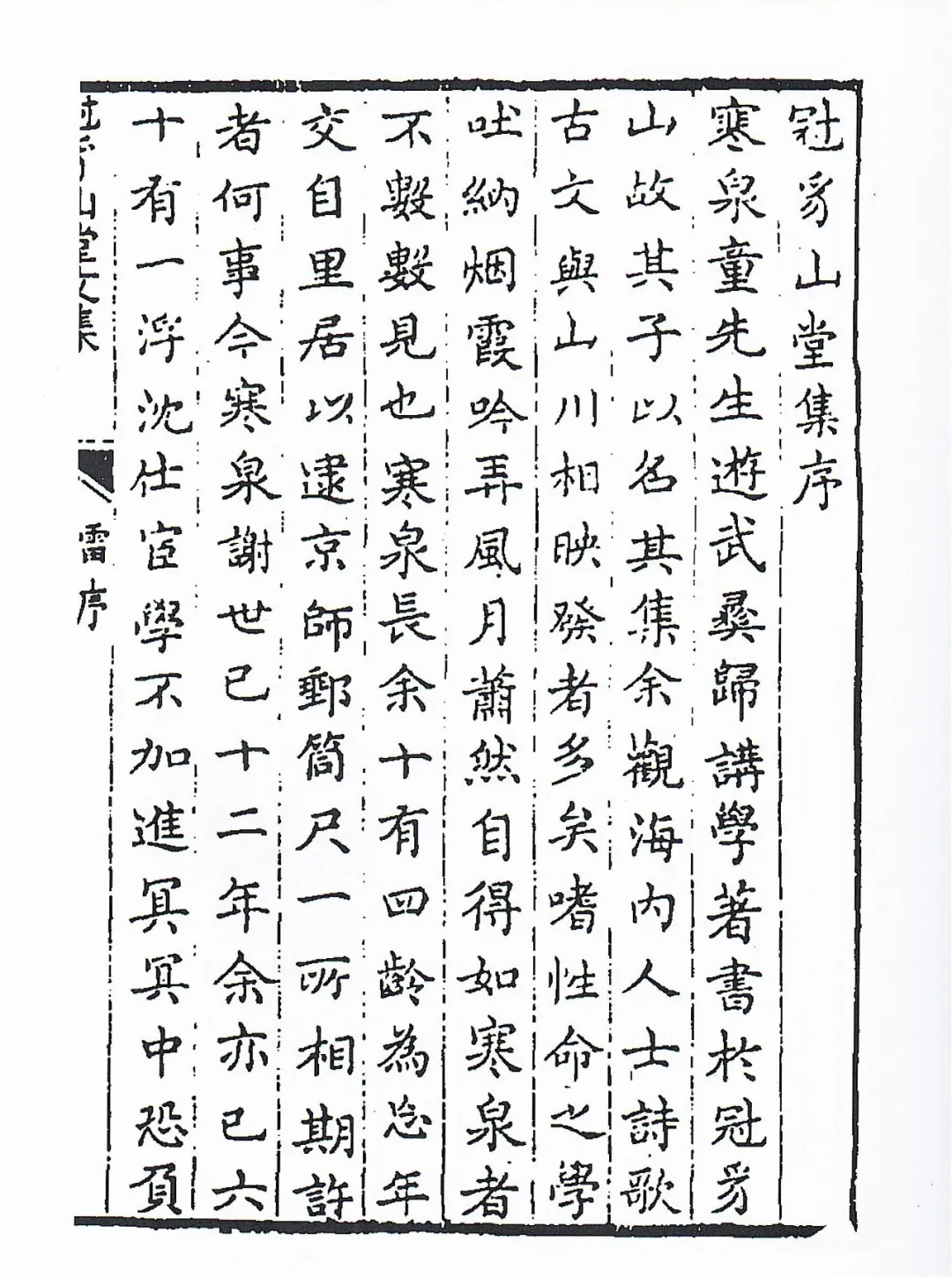

從武夷精舍回連城后,童能靈徹底放棄科考,在家鄉(xiāng)潛心研學(xué)和教授學(xué)生。雍正十二年(1734年),童能靈看到冠豸山上群峰左迴高聳,山下文川九曲奔流,上有凌虛之頂?shù)撵`芝峰和五老峰,下有甘甜清冽金字泉水,于是在五老峰下的李氏修竹書院旁結(jié)草廬三間,名曰思廬。思廬仿朱熹武夷精舍的樣式而建,奉祀朱熹像于居中一間。童能靈還把武夷山帶回的茶樹苗栽種在旁邊,待新芽茁發(fā)后摘取,以武夷巖茶的制茶法制之,風(fēng)味與武夷巖茶一樣,清香滿室,回味甘醇。童能靈在冠豸山筑廬與栽種武夷茶樹的經(jīng)歷,被記載在他寫給摯友雷鋐(寧化人,在乾隆朝任左副都御史)的《四與雷宮詹貫一書》中。

冠豸山童能靈書齋思廬舊址(硯池花圃一帶,李元杰 攝)

在冠豸山下,童能靈與“孤館寒燈”相伴,潛心治學(xué)十余年,雖清貧困頓,但鉆研古代名家巨著,“商訂舊學(xué)”,從不懈怠。雍正十二年(1734年)冬,東宮詹事府太子詹事雷鋐(寧化人),到童能靈學(xué)館拜訪并悉心討論,時(shí)學(xué)館北面墻壁被大風(fēng)刮破,寒風(fēng)凜冽,童能靈以草薦障之。雷鋐感嘆他貧中有樂,佩服其專心治學(xué)之毅力。兩人在孤館中手舉寒燈,商研學(xué)問,日夜不知疲倦。

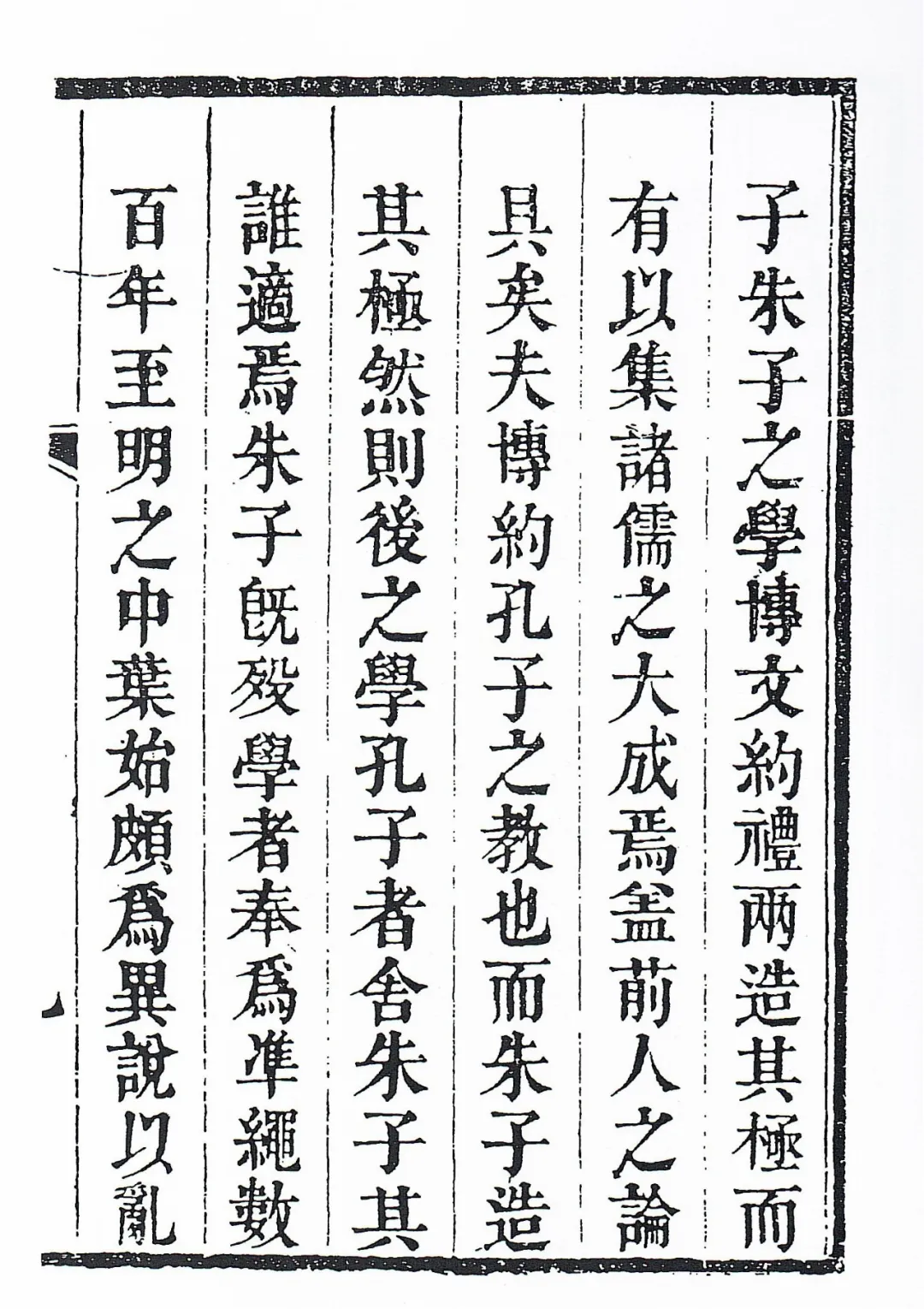

乾隆六年(1741年),連城知縣秦士望(安徽宿州人)一到任,就向當(dāng)?shù)剜l(xiāng)賢咨詢童能靈情況。秦士望還專程到冠豸山上拜訪童能靈,論列經(jīng)典,相談甚歡。乾隆九年(1744年),兵部尚書王安國(guó)(江蘇高郵人)對(duì)童能靈撰寫的《子朱子為學(xué)次第考》大為贊賞。福建巡撫周興健(江西新建人)在其任上到汀州視學(xué),閱讀童能靈著述,深為契賞。

童能靈的學(xué)問傳承自濂洛關(guān)閩學(xué)派,“濂”指濂溪周敦頤,“洛”指洛陽(yáng)程顥﹑程頤,“關(guān)”指關(guān)中張載,“閩”指福建朱熹,濂洛關(guān)閩學(xué)派為公認(rèn)的儒學(xué)后源、理學(xué)正脈。童能靈的著述甚多,對(duì)理學(xué)的學(xué)習(xí)研究極為深刻、見解獨(dú)到。他提出“以道自任者,一身之事,而其道則天下之道”,用以告誡學(xué)子,謹(jǐn)守治學(xué)之道、為民之道、治國(guó)之道并將之發(fā)揚(yáng)光大,使之成為天下讀書人都共同遵守的“天下大道”。

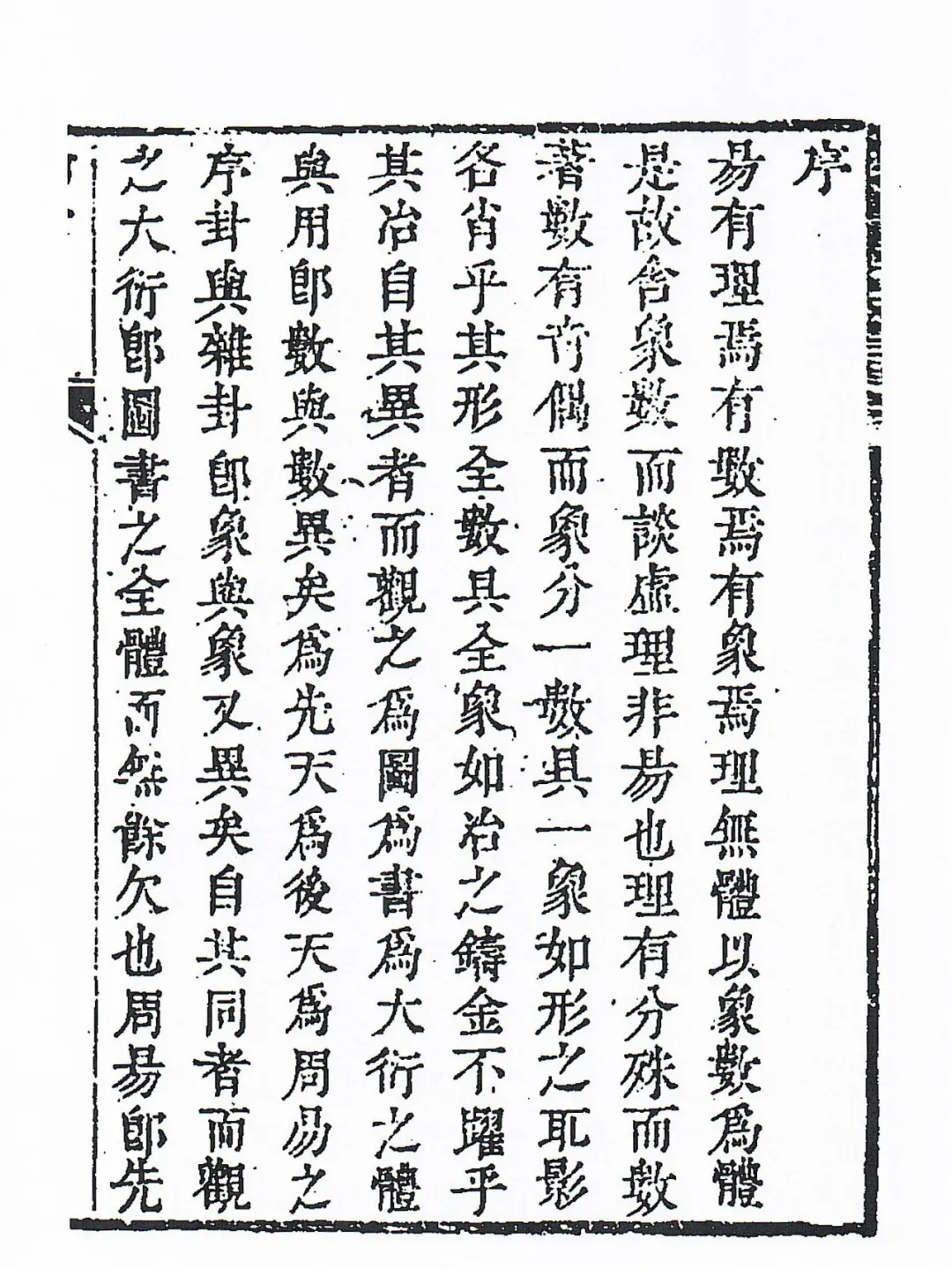

童能靈治學(xué)成果頗豐,一生著書三十多種,其中,《理學(xué)疑問》《周易剩義》《樂律古義》《子朱子為學(xué)次第考》等書,在其生前已刊行于世。其父親童正心所著的《留村禮意》一書,童能靈為其補(bǔ)釋后,分《周禮分釋》《儀禮分節(jié)》《禮記分釋》三種成書,其生前均未刊印。乾隆元年(1736年),乾隆皇帝命總理事務(wù)王大臣等設(shè)館纂修《三禮》(《周禮》《儀禮》《禮記》)義疏,并下詔各地向朝廷報(bào)送學(xué)者研究《三禮》的學(xué)術(shù)成果。連城縣將童能靈補(bǔ)釋的《周禮分釋》《儀禮分節(jié)》《禮記分釋》逐級(jí)上送到三禮館供選用。此外,《大學(xué)說》《中庸說》《格致錄》《五倫說》《五行解》《九卦說》《天五地六解》《洪范剩義詩(shī)》《詩(shī)大小序說》《風(fēng)雅頌編次》《周子正蒙說》《張子正蒙說》《朱陸淵源考》《陽(yáng)明要書評(píng)》《系辭上傳說》《中天河洛太極辨徵》《邵子經(jīng)世數(shù)辨》《蔡氏皇極數(shù)辨》《蔡氏律呂新書辨》《太宰九兩系民說》《清時(shí)新語(yǔ)輯要》《留村家學(xué)述》等遺稿,在童能靈生前也未得刊印。

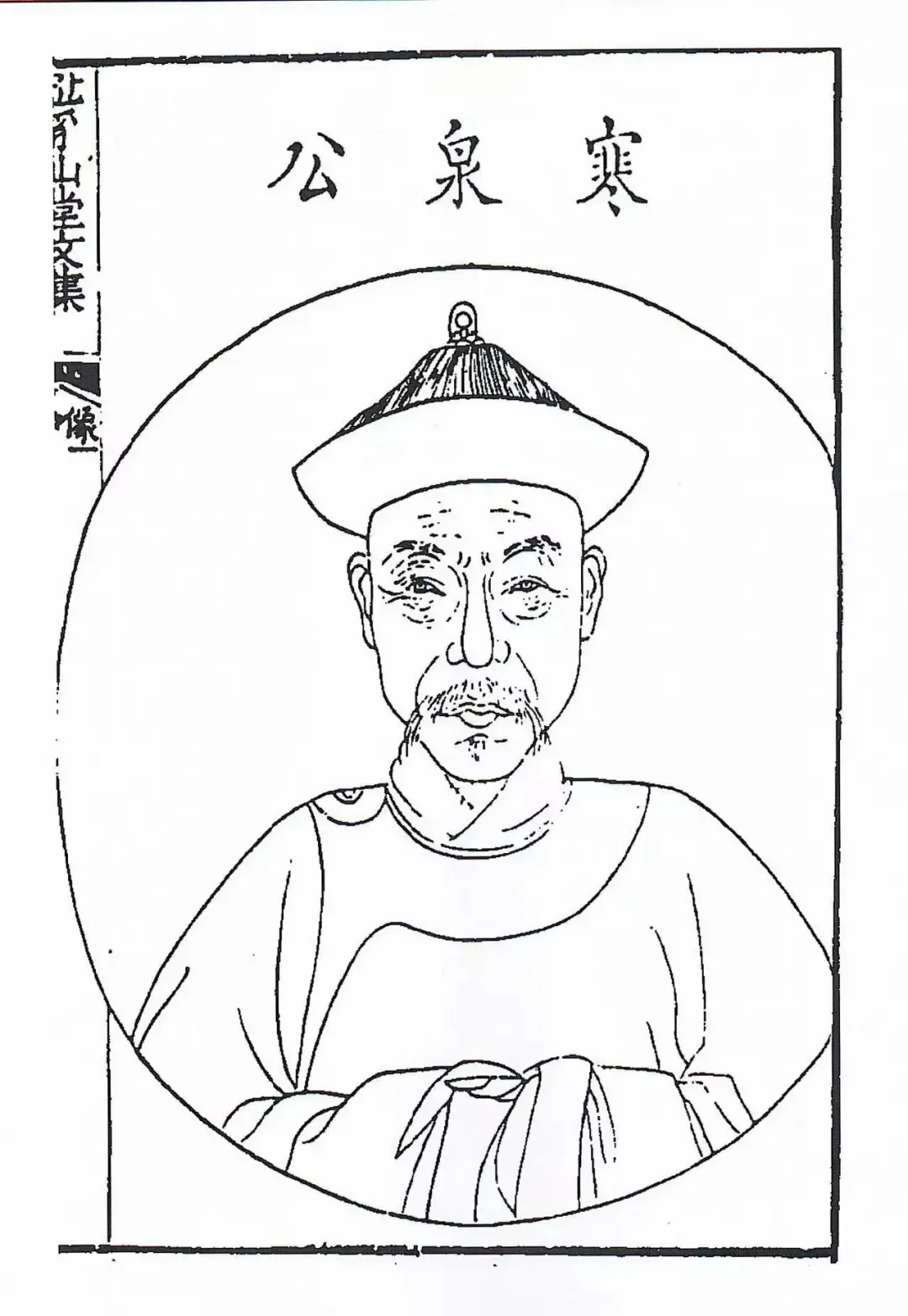

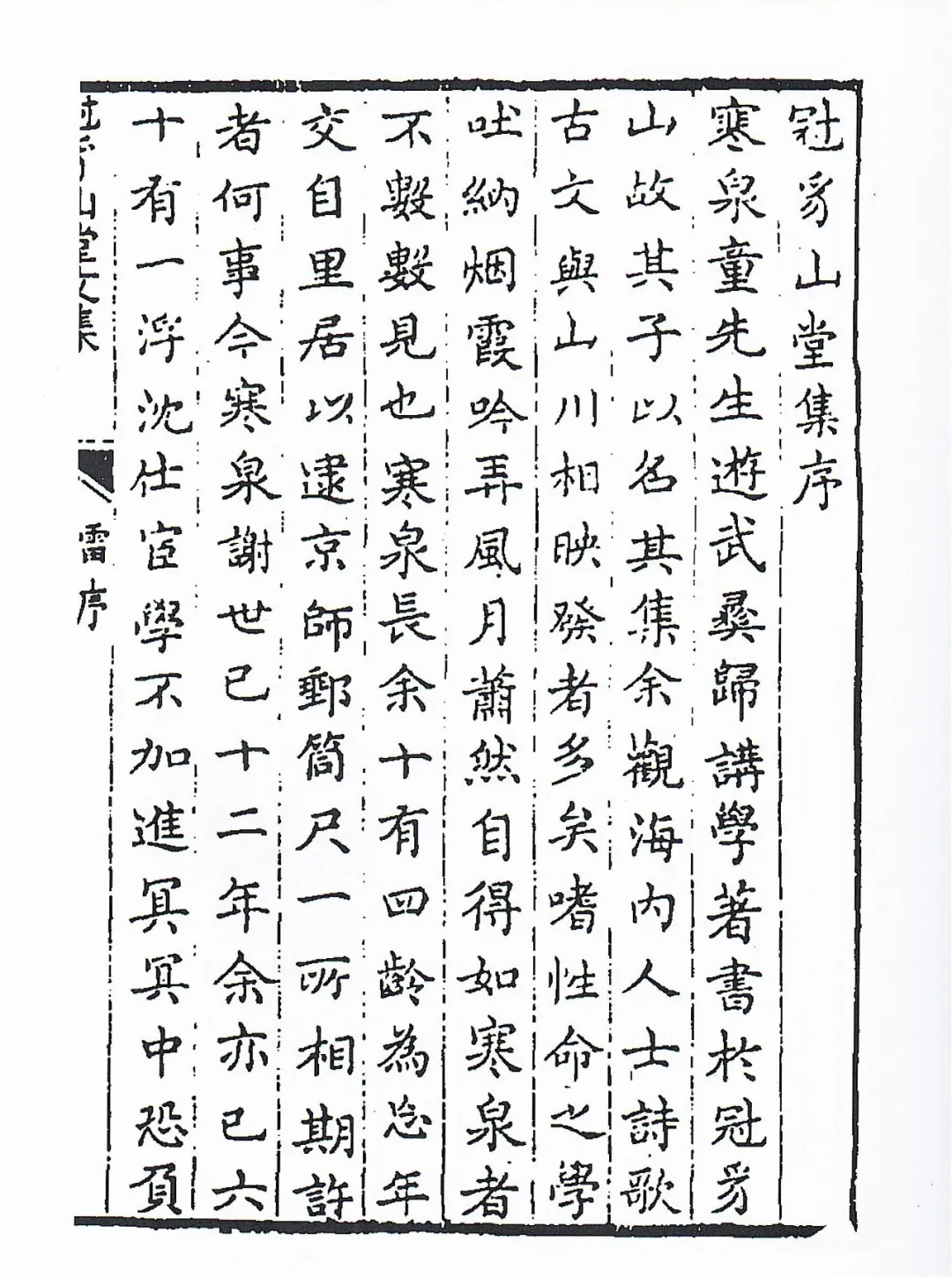

童能靈《冠豸山堂文集》

乾隆二十二年(1757年),童能靈嗣子童祖創(chuàng)將其中的《格致錄》《五倫說》《九卦說》《天五地六解》《詩(shī)大小序說》《朱陸淵源考》《太宰九兩系民說》等著作和童能靈往來書信、詩(shī)詞等編匯成冊(cè),名曰《冠豸山堂文集》,該書至今仍存于世。